「もっともらしい」話

カレーキャラバンの活動は、あっという間に4年目をむかえた。いまでは、だいたい月に1回のペースで、いろいろなところに出かけてカレーをつくっている。先日、上井草(東京都杉並区)でカレーをつくったのが、36回目(番外編を除く)だった。当然のことながら、出かけるたびに、まちの人との会話がある。依然として多いのは、「何のためにやっているの?」「どういう意味があるの?」という問いかけだ。とくに目的や意味は考えず、楽しいだけで続けている…つまり、これは「趣味」なのだとこたえると、さらに「わからない」と言われる。怪訝そうな顔をされることもあるので、ぼくたちも、いろいろな「こたえ」を考える。

昨年の夏に『つながるカレー』*1をまとめたのも、「こたえ」だと思うのだが、こんなふうに本の内容を紹介していただいた。*2

(中略)そんな場所と場所の隙間が往来であり、広場である。それらは通り道であることのほかに、子供の遊び場になり、夕涼みの場所になり、大道芸のステージになり、祭りの会場にもなる、つまり意味の緩さや多面性がある。彼らの行っているカレーキャラバンとは、そんな場所に大きなカレー鍋を持ち込んで、いいにおいを振りまきながら人々にカレーを振る舞うこと。すると何が起こったか。

主婦、学生、買い物客、老人、商店主、サラリーマン。いつもはそれぞれの場所で目的に合った行動をする存在だった人々の役割が一度リセットされるようだ。誰かと一緒にカレーを作って食べることで、まだ何者でもない自分、これから誰とでも関係を築ける可能性を持った自分を思い出すことができる。同じ地域 を共有している者どうしなのに、バラバラだった自分たちに気がつくのである。

この書評を読んで、「そう、そうなんです」と、嬉しくなった。ぼくたちは、これまでに、カレーを配るときの光景を何度も見てきた。道路が、(ほんのわずかな時間だけ)広場に変わる、そのようすが、この書評で語られていた。「何のため?」という問いへのひとつの「こたえ」は、カレーキャラバンの活動を「場づくり」の方法として語るというものだ。

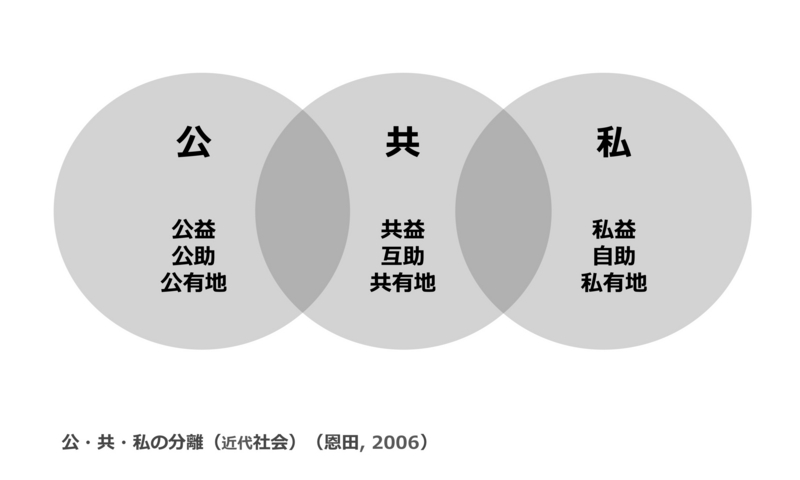

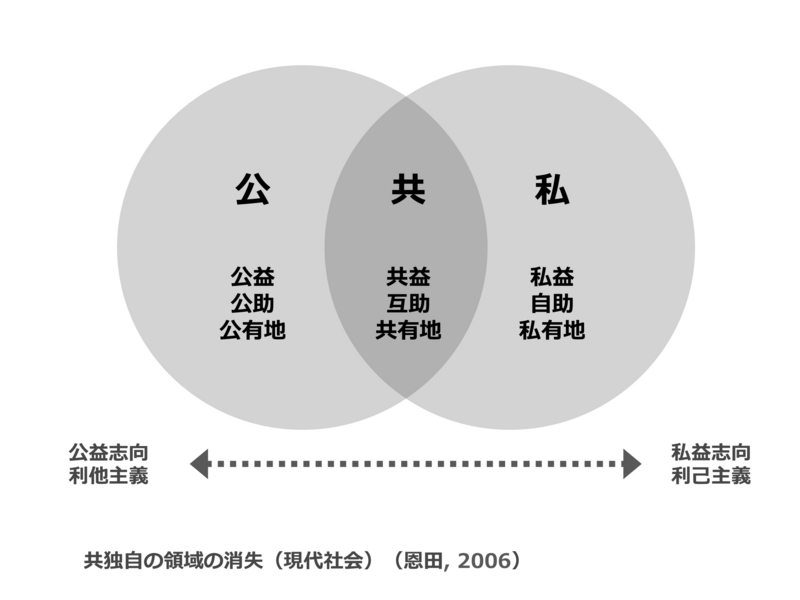

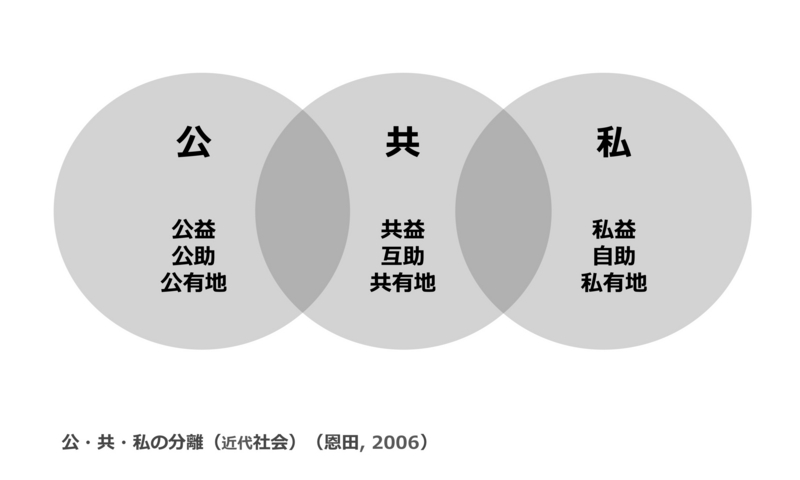

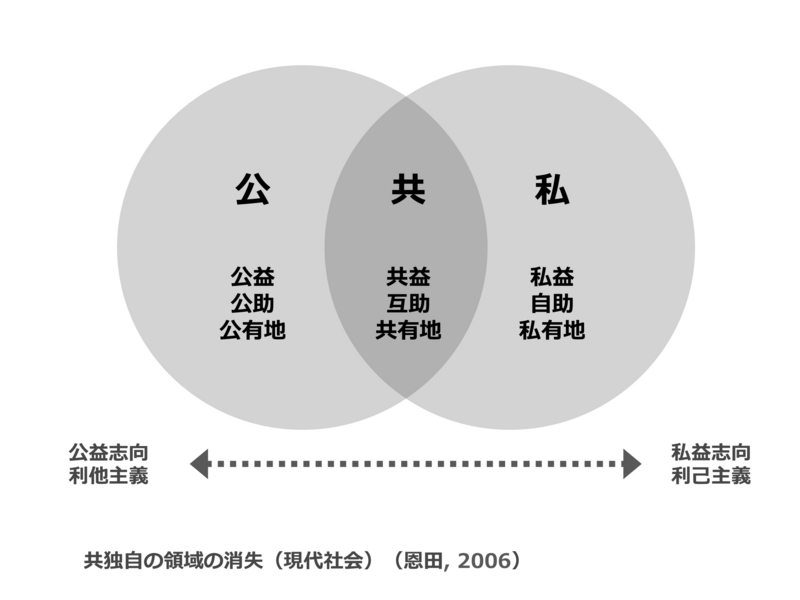

たとえば恩田守雄さんは、その著作のなかで、「公共」ということばが曖昧につかわれていることを指摘する*3。ぼくたちは、「公共」と「私」を対比させて語ることが多いが、じつは「公」(パブリック)と「私」(プライベート)のあいだに、「共」(コモンズ)の領域があった(ある)ことを認識しておくが大切なのだ。ここで言う「共」は、地域に暮らす人びとの共益が、私益や公益よりも優先される領域のことだ。「誰のものでもあって誰のものでもない場所」ということだろうか。かつては、わかりやすい形で「共」の存在が認知されていたが、現代社会では、もはや「共」は独自の領域をもちえず、その存在そのものが見えにくくなっているという。その結果、「供出」や「互助」の精神は希薄になる。身の回りの多くのことがらを、「公」か「私」かで判別してしまうからだ。人びととのかかわりについて考える際には、「共」を取り戻す方法や態度が求められる。

いまの話をふまえて、カレーキャラバン当日の写真を眺めると、とても面白い。この写真には、「公」と「私」の境界線がくっきりと写っていることに気づくはずだ。縁石の右側は、カレーキャラバンのために(一時的に)貸してもらった駐車場スペースである。活動が4年目に入って、さまざまな器財が揃ったこともわかるだろう。テントを張って、「キャラバンメイト」と呼んでいる手製の調理台を置き、当日つかうことになった食材などを黒板に描き込んで、提灯ライトを下げる。こうして、カレーを配る準備が整う。すべてが「私」の領域に並べられている。いっぽう、縁石の左側は道路である。それほど頻繁ではないが、クルマの往来もある。スパイスの香りに誘われてやって来た人たちは、「公」の領域に立って、カレーを待っている。

【2015年4月11日(土)genro & cafe(上井草)】

でも、そうじゃない。

そして、カレーを配りはじめると、行列ができる。この日は、カフェで映画『聖者たちの食卓』の上映会を開いたこともあって、長い行列ができた。写真のとおり、列はおののずと道路に伸びてゆく。実際には1時間にも満たないほどのわずかな時間だが、道路は、ちょっとした「広場」になっていた。もちろん、クルマが来れば、みんなで両端に寄って道を譲る。このようすを見て道を通るのを断念し、迂回するクルマもあった。ぼくたちは、「私」の領域の際(きわ)でカレーを配りながら、「公」との境界線を曖昧なものにしたのだ。

【2015年4月11日(土)genro & cafe(上井草)】

「もっともらしい」話だ。カレーキャラバンのリーダーである木村亜維子さんがもともと建築を専攻していて、いまは住民参加型のワークショップを学んでいる…などという話が加わると、さらに「それっぽく」なる。つまりカレーキャラバンは、現代社会で見えにくくなった「共」の領域を、一時的に取り戻すための「場づくり」の方法である。

でも、そうじゃない(のかもしれない)。先日の授業で、「共」を取り戻すという話をしたら、すぐさま石川初さんに「まとまりすぎ」と言われた。数日後、『つながるカレー』の編集でお世話になった藪崎今日子さんにもおなじ話をしたら、「なるほど」と頷きながらも「きれいすぎ」と言った。二人とも、さすがだ。少しややこしくなるが、「もっともらしい」説明を模索しながらも、同時に「でも、そうじゃない」と言いつづけることこそが、カレーキャラバンの本質なのだ。

もちろん、人びとが楽しく集う光景は、見ていて気持ちがいい。食べ物がそのきっかけになることも、体験的に知っている。なにより、みんなで食べると美味しい。だから、カレーをつくる。駐車場や公園、店の軒先でカレーをつくるだけで、「同じ地域を共有している者どうしなのに、バラバラだった自分たちに気がつく」こともある。だが、カレーの鍋をかき回しているとき、ぼくたちは「共」の領域を取り戻すなどということは考えていない。というより、その余裕がない。なにより、「もっともらしい」説明をしたとたんに抜け落ちてしまう事柄が、たくさんあるのだ。だから、カレーキャラバンは、つねに「でも、そうじゃない」と言いながら活動を続ける。説明を求められれば、「もっともらしい」話をすることもある。もちろんそれは、こじつけでも、その場しのぎの説明でもない。「何のためにやっているの?」「どういう意味があるの?」という問いかけからはじまるコミュニケーションには、「もっともらしい」話は欠かせない。その説明を考えること自体が、ぼくたちにとって重要なプロセスだ。

そして、「美味そうだね」「それ辛いの?」というひと言ではじまるなら、おそらく、ぼくたちのコミュニケーションはちがった経路をたどる。だからこそ、ぼくたちはことばを丁寧にえらびたいと思う。「よくわからない」と言われることは辛い。「何のためにやっているの?」「どんな意味があるの?」と聞かれると、「もっともらしさ」を求めたくなる。だが、ぼくたちが向き合っているのは、何かのためにあって、(事前に)意味がわかっていることばかりではない。目的がわからないからこそ、旅はつづく。意味は、あらかじめどこかに「ある」のではなく、旅の途中で見つける(見つかる)ものだ。

1時間半ほど、全体の流れや宿泊場所、持ち物などについて打ち合わせをした。今年は、高松の仏生山温泉(2回目)と、高知の土佐山田に逗留する予定だ。昨年との大きなちがいは、後半の土佐山田については、並行して加藤研の「土佐山田キャンプ」(ポスターづくりのワークショップ)がおこなわれるという点だ。カレーキャラバンは、学生たちのフィールドワーク(と食事)を支える、「炊き出し」的な役割を果たすことになる。ぼくたちは高松に前ノリし、カレーをつくってから、山を越えて高知に向かうという行程だ。

1時間半ほど、全体の流れや宿泊場所、持ち物などについて打ち合わせをした。今年は、高松の仏生山温泉(2回目)と、高知の土佐山田に逗留する予定だ。昨年との大きなちがいは、後半の土佐山田については、並行して加藤研の「土佐山田キャンプ」(ポスターづくりのワークショップ)がおこなわれるという点だ。カレーキャラバンは、学生たちのフィールドワーク(と食事)を支える、「炊き出し」的な役割を果たすことになる。ぼくたちは高松に前ノリし、カレーをつくってから、山を越えて高知に向かうという行程だ。